委託先管理とは?製造業における委託先管理の課題と解決策について徹底解説!

近年、製造業において人手不足や生産性の向上を背景に、製造アウトソーシング(業務委託・請負)の活用が不可欠となっています。

しかし、外部に業務を委託する際には、情報漏えいリスク、品質や納期の管理、委託先とのコミュニケーション不足といった新たな課題も同時に発生します。

これらのリスクを放置すると、自社の信頼性低下や製品の不備による損失につながり、最悪の場合、企業の存続にも影響を及ぼしかねません。

委託先管理は、こうしたリスクを回避し、外部リソースを効果的に活用するために、多くの企業で重要性が増しているテーマです。

そこで、本コラムでは、特に製造業における委託先管理の具体的な課題と、その効果的な解決策について徹底的に解説いたします。

>>CommuRing(コミュリング)の詳細はこちら

委託先管理とは?

委託先管理とは、自社の業務の一部または全部を外部の企業や個人(委託先)に任せる際に、その業務の遂行に伴うあらゆるリスクを管理し、自社の事業の安定性や評判を守るための活動を指します。

業務委託先には、製造を担う工場や部品供給を担うサプライヤーだけでなく、ITシステムの開発・運用、コールセンター業務、広告運用など、さまざまな形態が含まれます。

特に製造業においては、製品の品質や納期、機密性の高い技術情報の取り扱いが関わるため、その重要性は極めて高いといえます。

委託先が原因で情報漏えいや製品の不備が発生した場合、委託元である自社が責任を問われることや、社会的信頼を失うリスクがあるためです。

委託先管理の目的

委託先管理は、リスクを未然に防ぎ、外部リソースの活用効果を最大化するための戦略的な取り組みです。

委託先管理の主な目的は、以下のとおりです。

リスクの低減

最も重要な目的として、委託先が原因となる情報漏えいやコンプライアンス違反、あるいはハラスメントなどのリスクを未然に防ぎ、自社が被る可能性のある損失や信頼性の低下を防ぐことが挙げられます。

リスクの中には、委託先の業務継続性(BCP)が途絶えた場合に、自社の業務が回らなくなるリスクも含まれます。

品質・コスト・納期の最適化

必要なリソースを柔軟に確保し、業務効率化を図ることも、大きな目的の一つです。

委託先管理を通じて、品質基準や納期目標を明確に定め、継続的にモニタリングすることで、委託契約に見合った安定した成果を確保し、ひいては製造業における生産性の向上とコストの最適化を図ります。

コンプライアンスの遵守

製造業では、品質マネジメントシステム(ISO 9001など)や特定有害化学物質管理(RoHS指令など)など、法令や業界標準の遵守が求められます。

委託先管理を通じて、外部に任せたプロセスであっても、自社の品質マネジメントシステム(QMS)の管理下に置き、顧客要求に合致した製品・サービスを提供できるようにすることも目的の一つです。

>> 品質管理システムを定着させるコツ|現場で機能するQMSとは?

委託先管理の課題

製造業において、外部委託が不可欠となる一方で、効果的な管理を阻む以下の3つの課題が共通して見られます。

品質管理徹底の難しさ

委託先との間で品質基準や仕様を明確に定めていても、以下の理由から、現場での徹底が難しくなります。

基準のバラつき

委託先ごとの品質基準や評価方法が統一されていないため、一貫性のある管理ができなくなりがちです。

現場の監督権限

請負契約の場合、委託元が作業方法について直接、指揮命令することはコンプライアンス上許されません。

このため、現場の品質を確保しつつ、指揮命令系統を明確に保つことが困難となっています。

技術的な難しさ

専門性の高い製造工程においては、委託先の能力や作業記録をリモートで確認するだけでは不十分で、継続的な監視や現地監査に大きな工数がかかってしまいます。

複数企業との多くのやり取り

製造業のサプライチェーンは複雑であり、多くの委託先やサプライヤーと同時に連携する必要があります。

このため、委託先の複数企業とのやり取りが多く発生し、以下のような課題が生じがちです。

コミュニケーションの非効率化

契約上の変更や、急な生産計画の変更、品質問題の発生時など、緊急度の高い情報共有が迅速に行えず、柔軟な対応が難しくなってしまいます。

ノウハウの分散と属人化

委託先ごとの情報や進捗状況がバラバラに管理されるため、ノウハウが自社に蓄積されず、担当者に依存してしまう傾向があります。

監査工数の増大

多数の委託先に対して、統一された基準で定期的な評価や監査を行うための工数が増大し、本来の業務を圧迫してしまいます。

情報漏えいのリスク

業務委託では、製品設計情報、顧客データ、営業秘密といった機密性の高い情報を委託先に提供するケースが多々あります。

そうした機微な情報が漏えいするリスクとなるのは、次の2点です。

セキュリティ基準の不統一

委託先が自社と同レベルの情報セキュリティ対策を講じていない場合、サイバー攻撃や内部不正による情報漏えいのリスクが高まってしまいます。

管理の抜け漏れ

委託先がさらに別の企業に再委託(二次サプライヤー)を行う場合、その二次委託先に対する管理が甘くなり、サプライチェーン全体でのリスクが増大してしまいます。

委託先管理のポイントと解決策

これらの課題を乗り越え、効果的な委託先管理を実現するためのポイントと具体的な解決策を解説します。

ポイント1:品質・納期管理の徹底・品質基準や仕様の明確化

まず、委託先との間で「何を」「いつまでに」「どのレベルで」行うのかを明確にすることが基本です。

定期的な品質管理

月次や四半期ごとなど、定期的な進捗会議を設定し、品質状況、納期目標、コスト管理の状況を共有しましょう。

品質状況については、具体的なKPI(重要業績評価指標)にもとづき、客観的な評価を行うことが重要です。

現地監査

可能な限り、現地への品質担当者の配置や、リモート技術を活用して製造プロセスを視覚的に確認できる体制を構築することで、品質確保につながります。

ポイント2:リスク・セキュリティ管理

次に、自社のビジネスに重大な影響を及ぼすリスクを洗い出し、予防策を講じます。

契約内容の確認

機密保持契約(NDA)だけでなく、情報セキュリティ対策基準、個人情報の取り扱い、変更管理や不適合発生時の対応手順など、重要な要件を網羅した包括的な品質取決め書を交わし、責任分担を明確にしましょう。

情報セキュリティ対策

委託先に、自社と同等の情報セキュリティ対策基準を求め、定期的にその実施状況を確認(監査)しましょう。

品質マネジメントシステムの遵守チェック

ISO 9001などのQMS要求事項にもとづき、委託先が確実に作業を実施する能力を持っているか、また、その作業結果が正しいかを確認するための方法(チェックリストなど)を明確にしておきましょう。

ポイント3:コミュニケーション方法の改善

最後に、非効率なコミュニケーション体制を改善し、迅速な情報共有と問題解決を図ります。

定期的なコミュニケーション

進捗状況だけでなく、課題や改善点も積極的に共有できる風通しの良い関係性を築くことで、ノウハウの自社蓄積や柔軟な対応が可能になります。

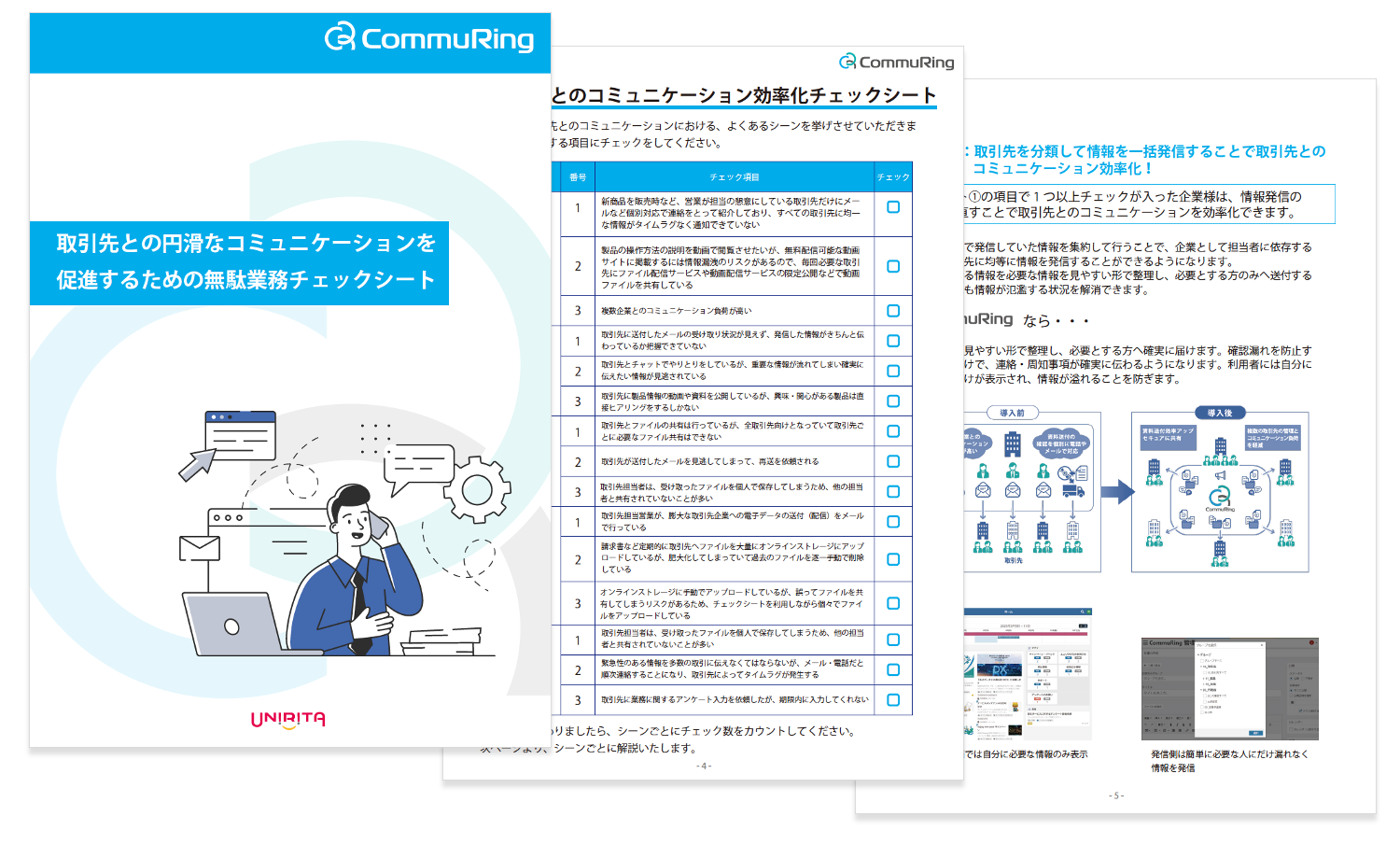

属人化の防止と見える化

主要要件を、フローチャートやチェックリストで視覚的に表現し、共有ドキュメントプラットフォームを活用することで、特定の担当者に依存する属人化を防ぎます。

チェックシートの活用

委託先管理を効率化するためには、評価項目、運用フロー、評価基準の解釈などを統一したチェックシートを作成し、継続的に改善していくことが有効です。

デジタル化することで、複数拠点での情報共有や分析も容易になります。

委託先管理のまとめ

製造業における委託先管理は、人手不足を補うためのアウトソーシングを成功させる鍵となります。

単にリスクを回避するだけでなく、品質の安定化、生産性の向上、そして委託先との長期的なパートナーシップの構築という、事業成長に不可欠な役割を担っています。

これらの実現には、統一されたルール、明確なコミュニケーション体制、そしてそれらを支えるITツールの導入が不可欠です。

委託先管理はコミュニケーションの改善から!「CommuRing(コミュリング)」のご紹介

ここまでにご紹介してきたように、委託先管理の課題の多くは、非効率な情報共有とリスクの「見える化」不足に起因します。

そこで、おすすめしたいのが「CommuRing(コミュリング)」です。

「CommuRing」は、複数の委託先・取引先との煩雑なやり取りを一元管理することで、委託先管理を飛躍的に効率化できるツールです。

CommuRingで解決できる課題

「CommuRing」で解決できる主な課題は、次の2点です。

情報の集約・可視化

契約書、監査記録、評価結果などの委託先関連情報を一つのプラットフォームに集約し、リスクをリアルタイムで可視化できます。

監査・管理工数の削減

リスク管理作業をデジタル化することで、監査にかかる工数を削減し、担当者が本来注力すべき業務に集中できる環境を提供します。

「委託先管理をデジタル化したい」「品質管理の徹底に限界を感じている」とお考えの際は、ぜひ一度、「CommuRing」の導入をご検討ください。

>>CommuRing(コミュリング)の詳細はこちら

執筆者情報: 株式会社ユニリタ DXイノベーション部 取引コミュニケーションツール「CommuRing」のプロモーション担当チームです。お役立ち資料を無料でダウンロード

ユニリタCommuRingチーム

コミュニケーション情報を蓄積・共有・活用するシステムに長年携わってきたメンバーが、取引先・多拠点の管理に課題を持つ方に、役立つ情報をわかりやすく発信することを心がけています。