品質管理システムを定着させるコツ|現場で機能するQMSとは?

「品質を守る仕組みは整えているのに、現場では形骸化している」「ISO認証は取得したが、運用が形式的になっている」そんな悩みを抱える企業は少なくありません。

品質管理システム(QMS:Quality Management System)は、製品やサービスの品質を安定させ、顧客満足を継続的に高めるための仕組みです。しかし、書類やマニュアルが増えるだけで“現場で活きる仕組み”にならないケースも多く見られます。

この記事では、品質の基本概念から、「なぜQMSが現場で定着しにくいのか」「どうすれば組織文化として根づくのか」をわかりやすく解説します。また、現代の品質管理に欠かせないデジタルツール活用のヒントや、コミュニケーションを通じた品質向上の実践例も紹介します。

>>CommuRing(コミュリング)の詳細はこちら

目次

「品質とは何か?」──まずは品質の基本概念から整理

品質管理システムを理解するための第一歩は、「品質」という言葉の意味を正しく捉えることです。「品質=良い・悪い」ではなく、「品質=目的への適合性」という考え方が、国際的にも基本原則とされています。

「品質」の一般的な意味と国際規格(ISO 9000)での定義

一般的に「品質」とは、製品やサービスが持つ特性・性能・信頼性・安全性などを指します。しかし、国際規格である ISO 9000 シリーズでは、より具体的に次のように定義されています。

品質とは、「本来要求されている要求事項を満たす度合い(degree to which a set of inherent characteristics fulfils requirements)」である。(ISO 9000:2015 より)

つまり、「品質が高い」とは単に“良いものを作る”ことではなく、顧客や規格で定められた要求事項に的確に適合している状態を指します。

・経営戦略への影響

品質は「コスト」ではなく「競争力」を左右する要素です。品質を守ることはブランド価値を高め、顧客の信頼を得ることにつながります。

・現場オペレーションへの影響

品質の基準に基づいて業務を行うことにより、再作業や不良発生を減らし、生産効率を高めます。

・顧客満足度への影響

品質の安定は、顧客満足度やリピート率を左右します。 「クレームを減らす」だけでなく、「期待を超える品質」を提供することが企業の持続成長に直結します。

このように、「品質の定義」は企業活動全体の方向性を決定づける、経営の根幹ともいえる要素です。

「品質=良し悪し」ではなく「目的への適合性」

品質を“良し悪し”で評価する時代は終わりました。 今日の品質管理では、「目的にどれだけ合っているか」が最も重要です。

たとえば、高級志向の製品とコスト重視の製品では、求められる品質の基準が異なります。 それぞれの目的・顧客ニーズ・市場ポジションに応じて最適な品質を設計し、その基準を満たすことが真の品質管理です。

このような「目的適合型の品質思考」は、国際規格ISO 9001の根底にあります。品質とは単なる“結果”ではなく、組織全体で顧客満足を実現するプロセスそのものです。

>>品質の基本をもっと詳しく知りたい方はこちら

品質管理システム(QMS/品質マネジメントシステム)とは?

品質管理システム(QMS)は、製品やサービスの品質を継続的に維持・改善するための仕組みを指します。単なる品質検査のルールではなく、企業全体で品質をマネジメントする“経営の仕組み”です。

品質管理システム(QMS/品質マネジメントシステム)の基本概念と目的

QMSの目的は、顧客要求を満たしながら、継続的な品質改善を実現することにあります。ISO 9001では、「顧客の期待と要求を一貫して満たす能力を確立する」ことを品質マネジメントの中心と定義しています。

つまり、品質を「出来上がった結果」ではなく、組織のプロセス全体で生み出す価値と捉える考え方です。計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Act)のPDCAサイクルを繰り返すことで、顧客満足度を高めながら企業の信頼性と競争力を強化していきます。

また、品質を維持するだけでなく、改善を組織文化として根づかせることがQMSの本質です。この「継続的改善(Continuous Improvement)」こそが、成熟した企業の証といえます。

品質管理システムの主な構成要素

品質管理システムは、複数の仕組みが有機的に連携することで機能します。主要な構成要素は以下の通りです。

・方針・目標の設定

品質方針を経営層が明文化し、組織全体で共有します。具体的な品質目標を定量的に数値で設定することがポイントです。

・プロセス管理

業務を「プロセス」として定義し、入力・出力・責任者・手順を明確化します。これにより品質のばらつきを防ぎます。

・文書・記録管理

手順書、マニュアル、検査記録、教育履歴など、品質に関わる情報を体系的に管理します。

・リスクベース思考

リスクベース思考は、ISO 9001:2015における重要概念です。リスクと機会を特定し、予防的に対策を講じることで品質トラブルを未然に防止します。

・教育・内部監査

全社員の品質への意識を高め、内部監査で仕組みが正しく運用されているかを定期的に確認します。

ISO 9001など主要規格との関係

品質マネジメントシステムの国際的な基準として最も広く使われているのが、ISO 9001です。これは業種・規模を問わず、世界中の企業・組織で採用されている国際規格であり、 「品質を保証できる組織運営」を実現するためのフレームワークを提供しています。

ISO 9001は、次の7つの原則を基本理念としています。

顧客重視(Customer focus)

リーダーシップ(Leadership)

人々の参画(Engagement of people)

プロセスアプローチ(Process approach)

改善(Improvement)

エビデンスに基づく意思決定(Evidence-based decision making)

関係性マネジメント(Relationship management)

これらの原則は、単なる品質保証の枠を超え、経営そのものの在り方を指し示しています。とくに「顧客重視」と「継続的改善」は、企業の成長を支える2本の柱といえるでしょう。

品質管理システム導入のメリット

品質管理システムを導入することで得られるメリットは多岐にわたります。単に不良品を減らすだけでなく、経営の安定・信頼度向上・人材育成にも寄与します。

導入メリットを、経営・現場・顧客の3つの視点から整理します。

・経営へのメリット

品質を体系的に管理することで、リスクを減らし、経営判断の精度が向上します。また、ISO認証は取引先への信頼を高め、新規ビジネスの獲得にもつながります。

・現場へのメリット

標準化されたプロセスにより、作業のムリ・ムダ・ムラを削減します。手戻りの防止や業務効率化が進み、社員の負担も軽減されます。

・顧客へのメリット

品質の安定により、顧客満足度とブランド信頼度が向上します。品質に関するクレーム対応が減少し、「安心して選ばれる企業」へと成長できます。

品質管理システムが現場で定着しない原因

品質管理システムは、理論的には非常に優れた仕組みですが、実際の現場で「うまく機能していない」「形骸化している」と感じる企業は少なくありません。その背景には、運用面・組織文化・人材意識といった複数の要因が絡み合っています。ここでは、特に多くの企業に共通する3つの課題を取り上げます。

マニュアル偏重

品質管理システムの導入初期にありがちな問題が、「マニュアル偏重」です。 品質管理システムを導入する際、多くの企業が手順書やチェックリストなどの文書整備を最優先します。もちろん、標準化のために文書化は欠かせませんが、それが目的化してしまうと、「現場で使われない仕組み」になってしまいます。

現場の担当者にとって、分厚いマニュアルは“読むだけで終わるもの”になりがちです。たとえば、日々の作業や顧客対応に追われる中では、「手順を確認するよりも慣れで動いた方が早い」と考えられてしまうこともあります。

品質管理の本質は「仕組みを守ること」ではなく、「仕組みを活かして改善すること」にあります。マニュアルを現場が使いやすい形に落とし込み、改善や報告を通じて“生きたルール”に進化させることが定着の鍵です。

品質が「品質管理部門だけの仕事」になっている

次に多い課題は、「品質が特定部署だけの業務になっている」という構造的な問題です。 品質管理部門やISO推進チームが中心となって運用を進める一方で、他の部門が“自分事”として関わらないケースが見られます。

この状態では、品質管理が「チェックを受ける側」「報告を提出する側」の意識にとどまり、現場の改善行動が受け身になってしまいます。結果として、QMSが形式だけの運用に陥ることも少なくありません。

品質は、営業・開発・調達・製造・カスタマーサポートなど、すべての部門に共通するテーマです。特定の部門が“管理する”のではなく、全社員が品質をつくるという意識共有が不可欠です。この意識づけを文化として根づかせるためには、経営層からのメッセージの発信と、部署横断の情報共有の仕組みを構築する両輪での活動が必要になります。

教育不足・モチベーションの欠如

最後に挙げられるのが、「教育不足とモチベーションの欠如」です。品質管理システムの運用では、現場スタッフが品質の目的や意義を理解していることが前提になりますが、教育や研修が形式的だと、“やらされている感”が残り、日常業務に結びつきません。

特に、現場が感じるのは「何のためにやっているのかが分からない」という壁です。不良やクレームが減るなどの成果が見えるまでには時間がかかるため、効果を実感できないままルールだけが増えると、品質管理システムへの関心が薄れていきます。

この課題を解決するには、現場が主体的に関われる教育とフィードバックの仕組みが重要です。成功事例の共有や、改善提案を評価する制度を設けることで、社員のモチベーションは大きく変わります。つまり、品質活動を“人を育てる仕組み”として位置づけることが、定着への近道なのです。

品質管理システムを定着させるコツ

品質管理システムを導入しても、形だけの運用にとどまるケースは少なくありません。その原因の多くは、「現場が主体的に関わる仕組みになっていないこと」にあります。ここでは、品質管理システムを現場で“動く仕組み”として根づかせるための5つのポイントを紹介します。

顧客中心の品質意識を全社で共有する

品質の最終目的は「顧客満足」です。どんなに精緻なプロセスを整えても、顧客の期待や要求に応えられなければ意味がありません。

まず必要なのは、経営層から現場スタッフまで、「品質=顧客への約束」という意識を共有することです。顧客の声(VOC:Voice of Customer)を社内にフィードバックし、品質目標に反映させる仕組みを整えましょう。

また、クレーム対応やアンケート分析の情報を共有し、「顧客のリアルな声」を常に意識できる環境をつくることで、品質への意識が“管理”から“貢献”へと変わっていきます。

データを活かした“現場主導”の改善活動

品質の改善は、現場で起きている事実から始まります。感覚や経験だけに頼るのではなく、データに基づく現場主導の改善が重要です。

不良率・工程内不適合・顧客満足度などのデータを定期的に分析し、課題を“数字で見える化”することで、改善の優先順位が明確になります。

特に、現場スタッフが自らデータを確認し、改善策を提案できる環境を整えることがポイントです。これにより、品質管理部門主導ではなく、「現場が考え、行動するQMS」が実現します。

継続的な教育とフィードバック文化の構築

品質を支えるのは“人”です。そのためには、一過性の研修ではなく、継続的な教育とフィードバックの仕組みが欠かせません。

新入社員研修だけでなく、職層別・職種別に品質教育を体系化し、「なぜこの手順が必要なのか」「どの指標が品質を示すのか」を理解できるようにします。

また、改善提案や成果を共有し合う“フィードバック文化”を育てることも大切です。良い事例は全社に展開し、努力や成果を評価することで、品質活動が社員のモチベーションと誇りにつながります。

情報共有とコミュニケーションの仕組み化

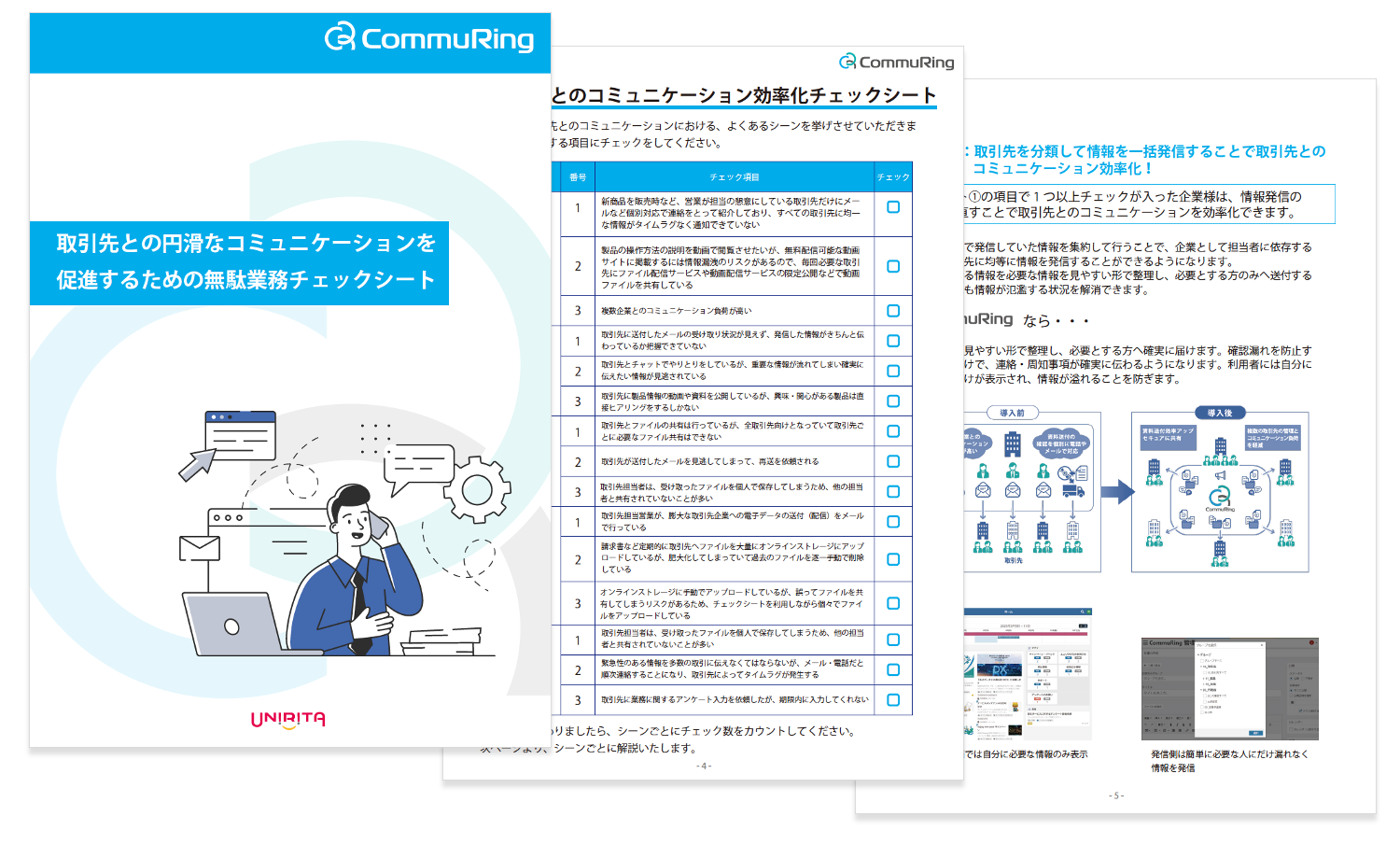

品質情報の共有が遅れると、改善のスピードは一気に落ちます。そのため、情報共有とコミュニケーションを仕組みとして定着させることが重要です。

メールや会議に依存せず、リアルタイムに進捗・課題・改善状況を共有できる環境を整えましょう。部署や拠点、外注先を含めた情報の一元管理が、品質トラブルの早期発見・再発防止につながります。

PDCAを日常業務に組み込む

品質向上は特別なプロジェクトではなく、日常業務の中で回し続けるPDCAサイクルによって実現します。

Plan(計画)では目標設定と指標の明確化、 Do(実行)では実施内容の記録、 Check(確認)では結果の振り返り、 そしてAct(改善)では再発防止策や標準更新を行います。

重要なのは、これを「毎月の会議」「週次ミーティング」など定例業務に組み込み、全員が習慣として実践できるようにすることです。PDCAが日常に根づいたとき、品質管理は本当の意味で“文化”となります。

品質管理ツール・システムの種類

品質管理を継続的に運用するためには、データと情報の流れを支えるツールやシステムの選定が欠かせません。ここでは、代表的なツールの種類と、導入時に意識すべきポイントを紹介します。

クラウドQMS、ワークフロー、自動分析ツールなど

近年はクラウド技術の進化により、QMSをオンラインで運用する企業が増えています。クラウド型QMSを導入することで、文書・記録・監査報告・教育履歴を一元管理でき、複数拠点やリモート環境でも最新データを共有できます。

さらに、ワークフローシステムや自動分析ツールを連携させることで、承認手続きや異常検知を自動化し、人的ミスや報告漏れを減らせます。このように、「管理の効率化」と「判断のスピードアップ」がクラウド型QMS活用の最大の利点です。

コミュニケーション・プラットフォーム(例:CommuRing)

品質活動は、情報の共有スピードが命です。不具合報告・改善提案・顧客対応など、複数部門や協力会社、顧客を含む社外関係者にまたがる情報を、リアルタイムで共有できる仕組みが求められます。

その点で、「CommuRing(コミュリング)」 のようなクラウド型コミュニケーション・プラットフォームは非常に有効です。チャットやタスク共有に加え、お知らせ機能やファイル管理機能を備え、「品質管理 × コミュニケーション」を一体化できます。

社内の品質部門だけでなく、協力会社・外注先・顧客との連携も一元的に実現できるため、品質情報の流れを“閉じない”環境づくりに最適です。

現場の負担を減らす仕組みの重要性

どれだけ優れたシステムでも、現場が「使いにくい」と感じれば定着しません。そのため、導入時には操作性・入力負担・情報整理のしやすさを最優先で検討することが大切です。

特に現場スタッフがスマートフォンやタブレットで簡単に報告・共有できる環境を整えると、「品質管理=手間がかかる」というイメージが変わります。

つまり、システムは“管理者のため”ではなく“現場のため”にあり、これが品質管理システムを長く運用するための前提条件となります。

まとめ

品質管理システム(QMS)は、単に規格を満たすための仕組みではなく、組織全体が品質を通じて成長するための経営基盤です。その定着には、現場が主体的に動ける文化、データとコミュニケーションの融合、そして日常業務に根付いた改善サイクルが欠かせません。

ツールや仕組みはその支えであり、「CommuRing」のようなコミュニケーション・プラットフォームを活用することで、品質情報が「人と現場をつなぐ力」として機能します。

執筆者情報: 株式会社ユニリタ DXイノベーション部 取引コミュニケーションツール「CommuRing」のプロモーション担当チームです。お役立ち資料を無料でダウンロード

ユニリタCommuRingチーム

コミュニケーション情報を蓄積・共有・活用するシステムに長年携わってきたメンバーが、取引先・多拠点の管理に課題を持つ方に、役立つ情報をわかりやすく発信することを心がけています。